« ‹ Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ›. Peu de voies répondirent – écrit Engels à l’occasion du 1er mai 1890 – quand, il y a désormais quarante-deux ans, nous lancions ces paroles au monde, à la veille de la première révolution de Paris qui avait vu le prolétariat avancer ses propres revendications. Mais les prolétaires de la plupart des pays d’Europe occidentale se réunirent le 28 septembre 1864 dans l’Association Internationale Ouvrière de glorieuse mémoire. Certes, l’Internationale elle-même n’a vécu que neuf années. Mais justement cette journée est le témoignage du fait que la Ligue éternelle des prolétaires du monde entier fondée par l’Internationale vit encore, et vit plus fortement que jamais. Parce qu’aujourd’hui, alors que j'écris ces lignes, le prolétariat d’Europe et d’Amérique passe en revue ses forces mobilisées pour la première fois comme une seule armée, sous un seul drapeau, pour un seul but immédiat : la journée de travail de huit heures, déjà proclamée par le Congrès de Genève de l’Internationale en 1866, et de nouveau par le Congrès de Paris de 1889, pour en faire une loi. Et le spectacle de cette journée ouvrira les yeux aux capitalistes et aux propriétaires terriens de tous les pays sur le fait qu’aujourd’hui le prolétariat de tous les pays s’est effectivement uni. Que Marx fut à côté de moi pour le voir de ses yeux ! »[1].

Jusqu’à la fin, le vieux compagnon de Marx crut que la révolution ouvrière était « certainement proche »[2]. La social-démocratie allemande, affirmera-t'il peu avant de mourir, à cinq années de la fin du siècle, augmente « de manière spontanée, constante, irrésistible, et en même temps tranquille, comme un processus naturel. […] Avançant de ce pas, nous aurons conquis pour la fin de ce siècle la majeure partie ces classes moyennes de la société, des petits-bourgeois aussi bien que des petits-paysans, et nous serons devenu la force décisive du pays, devant laquelle toutes les autres devront s’incliner, que nous le voulions ou pas »[3].

Engels se rendait certes compte qu’il ne s’agirait pas d’une idylle, que le capitalisme préparait une guerre mondiale dans laquelle « quinze ou vingt millions d’hommes armés s’entre égorgeraient et dévasteraient l’Europe comme elle ne l’avait jamais été ». Il était toutefois conscient du fait que « cette guerre produirait le triomphe immédiat du socialisme, ou bien bouleverserait tellement le vieil ordre des choses, et laisserait derrière lui un tel amas de ruines que la vieille société capitaliste deviendrait plus impossible que jamais »[4].

Cette vision optimiste des perspectives de la lutte de classe était sans doute influencée par la « grande dépression » que l’économie capitaliste internationale, à partir de 1873, était en train de traverser et qui dura, avec des phases alternées, jusqu’à la moitié des années 90[5], faisant avancer au vieil Engels l’hypothèse que la « forme aiguë » de la vieille crise capitaliste avec ses « cycles décennaux » puisse avoir laissé la place à « une alternance, de caractère chronique et de plus longue durée, de périodes de reprises relativement courtes et peu accentuées, et de périodes de dépression relativement longues et sans solutions » ou, comme alternative, que le capitalisme fut entré « dans la phase préparatoire d’une nouvelle crise mondiale d’une violence inouïe »[6]. Surtout l’optimisme d’Engels était plus que justifié par l’observation des immenses progrès accomplis par le mouvement ouvrier au cours du XIXe siècle. Celui-ci n’avait pas seulement vu l’affirmation de la bourgeoisie et de l’industrialisme, l’élaboration de la dialectique de Hegel, se succéder les découvertes comme celles d’Ohm, de Faraday, Hertz dans le champ de l’électromagnétisme, de Darwin, Mendel, Pasteur, Haeckel dans celui de la biologie, de Mendeleïev en Chimie. L’utilisation toujours plus ample de la vapeur – héritée du siècle précédent – et des métiers mécaniques, l’épopée du chemin de fer et des vaisseaux transocéaniques, joints au marché mondial et au capitalisme, avaient favorisé un développement grandiose du mouvement ouvrier.

En Angleterre, celui-ci avait fait ses premiers pas à la fin du XVIIIe siècle pour s’affirmer en 1810 avec la grève des mineurs de Durham et la diffusion du Ludisme les années suivantes. En 1824 il était déjà suffisamment fort pour obtenir une première révocation des lois contre les associations industrielles ouvrières, en 1838–39 pour dépasser le niveau trade-unioniste et surgir, avec le Chartisme, comme mouvement politique, obtenant en 1847, à la veille de la révolution européenne, les dix heures.

Pendant ce temps – après sa première dramatique annonce à la fin du XVIIe avec Babeuf et les « égaux » – la lutte de la classe ouvrière faisait son apparition en 1831 sur le continent grâce au mouvement des ouvriers de la soie (les canuts) à Lyon, qui s’insurgèrent au cri de « vivre en travaillant ou mourir en combattant ! ». En 1848, pendant que le Chartisme anglais est à son apogée, le Paris prolétarien s’insurge sous la bannière communiste de Blanqui, dans la première tentative historique d’imposer sa propre dictature de classe. Par cette ardente anticipation le prolétariat français se substituait au prolétariat anglais à l’avant-garde du mouvement ouvrier européen.

La grave défaite de la révolution de 1848 n’empêcha pas, selon les paroles de Marx, que ses propres fossoyeurs ne deviennent ses « exécuteurs testamentaires » en ce qui regarde la réalisation des postulats bourgeois : État national en Italie et en Allemagne, marché, commerce et industrie partout. En ce qui regarde la classe ouvrière, dès 1864, comme le note Engels, elle est en état de se réorganiser, et sur un plan plus élevé, créant sa première « Association Internationale », dont les statuts posaient le concept de ce que « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». La réalisation de cette organisation, héritée par bien des aspects de la vieille et désormais dissoute « Ligue des Communistes » qui avait chargé Marx et Engels d’écrire le plus grand best seller de tous les temps, était par rapport à cette première tentative d’avant-garde comme l’arbre adulte par rapport au tendre rejeton. Ce n’est pas pour rien qu’en dépit du caractère minoritaire de ses membres dans la Commune de Paris en 1871 l’ensemble du monde bourgeois ait attribué à l’« Association Internationale des Travailleurs » la responsabilité politique et morale de la première réalisation historique d’un gouvernement ouvrier autonome.

Suivant des sources de police (sûrement exagérées) celle-ci arriva à organiser au maximum 800 000 membres[7], lesquels, comme c’était prévu par les principes, maintenaient leur éventuelle appartenance à l’organisation syndicale, politique ou mutualiste à laquelle ils étaient affiliés dans les divers pays (ce qui faisait de l’A.I.T. une sorte de super-parti international superposé aux formes locales d’organisations ouvrières). Son « programme », bien que rédigé par Marx, était si général qu’il laissait la place aux trade-unionistes anglais, aux Mazziniens, aux Proudhoniens et aux anarchistes. L’unique condition réclamée était de ne pas s’opposer aux principes des Statuts de l’A.I.T. et en particulier à l’idée de l’émancipation de la classe ouvrière. Nonobstant ces limites, qui conduirent à une suite de luttes intestines et enfin à sa dissolution, la Première Internationale, comme le dira Lénine, « avait jeté les fondements de l’organisation internationale des ouvriers pour la préparation de leur assaut révolutionnaire contre le capital »[8] et, malgré sa crise les années suivant la guerre civile en France, des expériences de ce premier grand parti politique international prolétarien – qui contribua aussi à la diffusion de l’organisation syndicale du prolétariat dans de nombreux pays – germèrent les grands partis socialistes nationaux, qui auront imprimé leur image indélébile à la marche de l’histoire européenne du dernier quart de siècle, imposant aux principales nations modernes la reconnaissance, de jure ou de facto, de partis ouvriers indépendants et de vastes organisations économiques pour la défense des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière.

En 1889, à l’occasion du centenaire de la Révolution française, rue Petrelle le mouvement socialiste européen et le prolétariat américain manifestèrent la volonté d’avoir une coordination internationale de lutte pour les « huit heures » et des partis ouvriers, donnant vie à ce qui fut appelé l’« Internationale Socialiste » ou « Seconde Internationale ». Dix-sept ans s’étaient passés depuis que le Congrès de La Hayes avait décidé la dissolution de l’A.I.T. L’intervalle ne s’était pas passé en vain : en 1875 on avait assiste en Allemagne à la réunification entre les Lassaliens de l’« Association générale des ouvriers allemands » et le « Parti ouvrier social-démocrate allemand » d’inspiration marxiste. En 1879 était né en France, se réclamant de Marx et d’Engels, la « Fédération du Parti des Travailleurs ». Le « Parti Ouvrier Belge » fut fondé en 1885. En Italie il faudra attendre 1892. De toute manière, malgré l’hétérogénéité des différents partis nationaux et la faiblesse des liens entre eux (la IIe Internationale était une fédération d’organisations autonomes), le développement du mouvement ouvrier continuait à grands pas, même si celui ci était plus net sur le plan quantitatif que qualitatif. Il ne manqua pas de belles pages de luttes contre le pur trade-unionisme, la maçonnerie, le révisionnisme et surtout l’anarchisme.

Pendant que s’étendait l’organisation politique autonome du prolétariat, l’organisation syndicale avançait aussi en transformant ses caractéristiques : née en Angleterre comme organisation de métier de la force de travail skilled (qualifiée), pour maintenir les salaires élevés et défendre le professionnalisme de ses adhérents, les syndicats ouvriers avaient peu à peu dépassés ces limites originelles, d’une certaine manière ancrées au passé manufacturier; non seulement celle-ci, comme Marx et Engels l’ont de nombreuses fois soulignés, montrait, dans la mesure dans laquelle elle s’opposait à l’organisation de la main d’œuvre non spécialisée, certains traits réactionnaires invalidant sa potentialité classiste, mais elle se démontrait de moins en moins capable de s’opposer à l’exploitation au fur et à mesure que le machinisme s’emparait de secteurs de plus en plus vastes de l’économie, dévaluant la valeur de la spécialisation dans les processus de production; ainsi l’organisation ouvrière de métier fut peu à peu doublée puis substituée (même si ce fut par un processus loin d’être linéaire et rapide) par les syndicats d’industrie, qui ne s’affirmèrent complètement que dans la seconde moitié du siècle suivant, avec le succès de l’entreprise fordiste comme organisation de tous les ouvriers d’une entreprise déterminée et/ou directement d’une branche d’industrie déterminée, unique moyen de s’opposer à la pression exercée par un capital de plus en plus centralisé.

À cheval entre les deux siècles la force rassemblée du mouvement ouvrier apparaissait impressionnante, en particulier en Allemagne, la nouvelle avant-garde du prolétariat mondial :

« Le Parti ouvrier social-démocrate allemand compte en 1914 1 085 905 adhérents. Ses candidats aux élections législatives de 1912 ont obtenu 4 250 000 votes. Les syndicats qu’il a créé et qu’il contrôle comptent plus de 2 000 000 d’inscrits et disposent d’un compte de 88 millions de marks. À l’intérieur du Parti les militants ont su tisser un vaste réseau d’organisations parallèles qui encadrent, à différents niveaux, la quasi totalité des salariés, et s’étendent à tous les champs de l’activité sociale : association des femmes socialistes, mouvement de jeunesse, universités populaires, bibliothèques et centres de lecture, organisations récréatives, maisons d’éditions, journaux, revues. L’édifice repose sur les solides fondations d’un appareil administratif et technique compétent et efficace, expert en critère de gestion moderne et de propagande. Dans ses quatre-vingt dix quotidiens le parti emploie 267 journalistes, 3000 ouvriers et employés, gérants, directeurs commerciaux, représentants. La majorité des dirigeants, en particulier les membres de la direction (le Parteivorstand) et des bureaux centraux, les responsables des différents États, une grande partie des secrétaires des organisations locales, sont des fonctionnaires permanents, professionnels stipendiés qui travaillent à plein temps pour le parti. Le sont aussi une grande partie de ses représentants, les 220 députés que le parti compte dans les différents Landtag et les 2886 élus communaux. Les dirigeants des fédérations syndicales, des syndicats de métier et des unions locales sont aussi fonctionnaires depuis des années et sont dans leur quasi totalité membres du parti »[9].

Comme l’écrivit plus tard Ruth Fischer :

« Le Parti social-démocrate allemand devint un mode de vie. Il fut bien plus qu’une machine politique : il donnait à l’ouvrier allemand une dignité et un rang dans son propre monde.

Ses idées, ses réactions, ses attitudes résultaient de l’intégration de sa personne dans cette collectivité »[10].

« Le parti social-démocrate [allemand] – a écrit Rosa Luxembourg – n’est pas lié à l’organisation de la classe ouvrière, il est le mouvement de la classe ouvrière »[11].

Cette force immense, cette influence enracinée, n’expliquent pas seules l’incrédulité qui s’empara des gauches socialistes lorsque, en août 1914, les partis de la IIe Internationale cédèrent, chacun pour leur compte et à peu d’exceptions, aux sirènes de la « défense de la patrie », reniant toutes les proclamations antimilitaristes et internationalistes de la veille; elles expliquent aussi la paralysie qui s’empara du mouvement ouvrier international et la manière tardive et chaotique dont il réagit de manière classiste et révolutionnaire à cette guerre générale qu’Engels avait lucidement anticipé sans toutefois prévoir son tragique effet sur la social-démocratie.

Pourquoi donc alors que « les conditions objectives du socialisme sont arrivées à complète maturité »[12], la social-démocratie a t-elle fait honteusement banqueroute ? Il faut tout d’abord observer que les prévisions d’Engels relatives à la prolongation ou à l’aggravation de la « grande dépression » ne se sont point réalisées. A partir de la moitié des années 90, le capitalisme, un capitalisme profondément changé et caractérisé de manière croissante par les cartels, les trusts, les monopoles, avait commencé un nouveau cycle d’expansion : l’investissement extérieur anglais en 1913 dépassait de deux fois et demi le record précédent la grande dépression, la même chose était advenue pour les exportations de fer et d’acier entre 1895 et 1910, et, pendant que les marchandises américaines envahissaient les marchés européens, les exportations britanniques de machines-outils avaient plus que triplées[13]. Ce n’est pas un hasard si l’année 1899, il y a cent ans, le protégé d’Engels, Édouard Bernstein, publiant « Die Voraussetzungen des Socialismus »[14], donne le départ au débat sur le « révisionnisme » : les prévisions de Marx sur l’« écroulement » du capitalisme et l’augmentation de la misère – lit-on dans ce livre – se sont révélées fausses, la perspective révolutionnaire doit donc être abandonnée à la faveur d’un travail voué à l’obtention de réformes structurelles de la société présente et à des améliorations immédiates de la condition des classes inférieures; le socialisme « scientifique » s’était révélé erroné et devait être substitué par un socialisme éthique, par un idéal se poursuivant à travers un lent et pacifique travail de transformation.

« Les conditions objectives de la fin du XIXe siècle – expliquera Lénine – ont particulièrement renforcées l’opportunisme, transformant l’utilisation de la légalité bourgeoise en une attitude servile face à celle-ci, créant une petite couche de bureaucrates et d’aristocrates de la classe ouvrière, attirant dans les rangs des partis socio-démocrates de nombreux ‹ compagnons de route › petit-bourgeois. La guerre a accéléré ce développement, transformant l’opportunisme en social-chauvinisme, rendant manifeste l’union secrète des opportunistes avec la bourgeoisie […]. La base économique de l’opportunisme et du social-chauvinisme est identique : les intérêts d’un très petit groupe d’ouvriers privilégiés et de petit-bourgeois qui défendent leurs propres privilèges, leurs propres ‹ droits › aux miettes des profits obtenus par ‹ leur › bourgeoisie nationale au détriment des autres nations, avec ses avantages de position de grande puissance, etc. »[15].

Les réactions de l’aile « orthodoxe » de la social-démocratie, incarnée par Kautsky, selon lequel Marx n’avait pas élaboré une théorie simpliste de l’« écroulement »[16], ou la défense passionnée par Rosa Luxembourg en 1913[17] de l’inévitabilité de celle-ci, ne résolurent pas la question de la « crise du marxisme » soulevée par le débat de Bernstein : si d’un côté Kautsky réaffirme la prévision d’une « chronicité » de la crise en contradiction avec les dernières années de la vie économique mondiale[18], de l’autre Rosa Luxembourg – répondant en particulier à ceux qui, comme Tugan-Baranovsky, reprend dans les schémas de la reproduction du livre II du « Capital » la démonstration des possibilités illimitées d’expansion de l’économie bourgeoise – pensait nécessaire, pour sauver la prévision d’une fin certaine du capitalisme, de « corriger » Marx et sa théorie de l’accumulation. Selon sa vision le capital ne pouvait vivre qu’en expansion vers l’extérieur par la colonisation des aires non-capitalistes, et il serait tombé lorsque cette possibilité aurait été en s’amenuisant.

L’éclatement de la « grande guerre », confirmant les prévisions d’Engels, porta l’affrontement du plan théorique à celui immédiatement politique : les gauches révolutionnaires de la social-démocratie virent dans le conflit la confirmation de ce que le capitalisme était destiné à une fin sanglante. Aucune des guerres précédentes n’avait eu d’effets aussi catastrophiques : commencée avec les mules, les baïonnettes et les charges de cavalerie, elle se poursuivit peu à peu avec des armes jamais vues avant ces destructions de masse : mitrailleuses, cuirassés et croiseurs, sous-marins, aviations, gazes, chars d’assaut, artillerie de toutes dimensions, projectiles de toutes formes. La société des machines avait produit la guerre des machines, sa puissance productrice devenait puissance destructrice. Le champ de bataille se transforma du terrain du romantique héroïsme des années 1800 en chaîne de montage de massacres synchronisés. La dernière guerre du dix-neuvième siècle, celle entre l’Allemagne et la France, avait fait 150 000 morts. Le premier jour de la bataille de la Somme, qui coûta dans son ensemble 1 200 000 morts, les Anglais accusèrent des pertes de 60 000 hommes. À la fin de la guerre pas moins de 10 000 000 de personnes avaient perdu la vie sur le front.

À la place des 25 États de 1914, l’Europe en comptait 33 après la paix de Versailles, résultat de la dissolution de l’Empire Austro-Hongrois et de la fin de la domination russe sur la Pologne, la Finlande et les États Baltes. Les causes de la guerre résultaient en dernière instance de la concurrence inter-impérialiste, mais la détonation était venue des Balkans, où la dissolution de l’Empire Turc, outre le réveil des nationalismes serbe, grec et bulgare, avait avivé les appétits austro-hongrois et russes vers les « mers chaudes ». Mais les nouveaux états slaves, en particulier la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, étaient bien loin d’être des États nationaux. Comme nombre d’observateurs contemporains l’observèrent (il suffit de citer le Keynes de « Les conséquences économiques de la paix »), les conditions imposées à l’Allemagne, d’autre part, étaient telles qu’elles impliquaient l’impossibilité d’une totale normalisation des rapports entre puissances.

Les effets ne furent pas moins notables dans le champ de la vie sociale : toutes les énergies des différents pays furent jetées dans le conflit, comportant un emploi massif de la propagande et une disciplination de la vie économique sans précédents : le laissez-faire, l’idée que l’État devait se limiter à un benign neglet dans les affrontements entre forces économiques, laissées aux pures lois du marché, laissait désormais place à un dirigisme envahissant.

Pendant que le mouvement ouvrier européen avançait à tâtons, paralysé par l’hypertrophie de « son » parti, seule une fraction du « petit » et peu estimé mouvement russe, qui avait une incomparable tradition de lutte contre le révisionnisme et l’opportunisme, qui s’était forgé, à l’aube du nouveau siècle, au feu de la révolution battue de 1905, et trempé dans les froidures de la déportation, des prisons, de l’exil, ne voulait ni ne pouvait – poussé par la situation explosive de l’Empire Russe semi-féodal – se résigner : « Nous devons rêver ! » hurla Lénine en relevant le drapeau de l’internationalisme et en appelant au rassemblement les gauches qui lui étaient resté fidèles. De l’audace, de l’audace et encore de l’audace. Face aux socialistes ahuris et compassés up to date de Zimmervald les bolchéviques lancèrent le mot d’ordre – se fiant sur l’instinct combatif des masses face au désastre de la « grande guerre » – que l’on devait accomplir les consignes du vieil Engels et recruter tout ce qui était resté de bon dans la vieilles Internationale : « Défaitisme révolutionnaire ! Transformation de la guerre impérialiste en guerre civile ! Fondation d’une nouvelle Internationale ! ».

Alors que les paroles d’Engels avaient semblé vraisemblables à son époque, celles de Lénine furent accueillies avec incrédulité, scepticisme et dérision. Cependant la position de Lénine n’était que le développement de celle d’Engels et, loin d’être le résultat d’une exaltation utopiste, reposait sur l’analyse des phénomènes de la nouvelle phase que, à cheval sur le XIXe et le XXe siècle, le capitalisme avait entrepris : celle de l’impérialisme. Voici comment Lénine en décrivait les caractères saillants :

« 1) La concentration de la production et du capital, qui a atteint un haut degré de développement permettant la création de monopoles ayant une fonction décisive dans la vie économique; 2) La fusion du capital bancaire avec le capital industriel et la formation, sur la base de ce « capital financier », d’une oligarchie financière; 3) La grande importance acquise par l’exportation de capitaux en comparaison aux exportations de marchandises; 4) La naissance d’associations monopolistiques internationales de capitalistes qui se répartissent le monde; 5) La complète répartition des terres entre les plus grandes puissances capitalistes »[19].

« L’impérialisme est le plus haut degré de développement du capitalisme, et n’a été atteint qu’au XXe siècle. Pour le capitalisme [bien avant qu’on ne parle de globalisation, NdR] les vieux états nationaux sont devenus trop étroits […]. De libérateur qu’il était dans la lutte contre le féodalisme, le capitalisme, dans la phase impérialiste, est devenu le plus grand oppresseur des nations. De progressif, le capitalisme est devenu réactionnaire; il a développé à tel point les forces productives que l’humanité doit ou passer au socialisme, ou supporter pour des années, et peut être des décennies, la lutte armée entre les « grandes » puissances pour la conservation artificielle du capitalisme moyennant les colonies, les monopoles, les privilèges et les oppressions nationales de toutes sortes »[20].

Si la trahison de la social-démocratie faisait obstacle à la réalisation de la désormais mûre révolution socialiste, par contre « la situation révolutionnaire objective créée par la guerre […] génère inévitablement un état d’esprit révolutionnaire, trempe et éduque les prolétaires les plus conscients et les meilleurs »[21]. De là la nécessité de ce que la gauche révolutionnaire, restée sur le terrain de l’internationalisme, se réorganise pour recruter sur la base des sentiments révolutionnaires nés de la catastrophe provoquée par le conflit.

Les évolutions successives semblèrent confirmer les espérances du bolchévisme. La révolution russe ouvrait une nouvelle phase montante du mouvement ouvrier, culminant par la fondation de l’Internationale communiste. Les prévisions du vieil Engels semblaient à un pas de l’accomplissement. L’idée centrale qui animait les bolchéviques était celle d’utiliser l’immense écho révolutionnaire émanant d’Octobre pour relancer l’hypothèse de la révolution mondiale, pour unir, comme le disait Lénine, les « deux moitiés dépareillées » du socialisme : la politique, présente en Russie, qui cependant manquait de par son arriération économique des possibilités matérielles de réaliser le socialisme; l’économique, présente en Europe occidentale, capitalistiquement avancée, ou cependant la classe ouvrière et ses avant-gardes combattives se démontraient encore immatures à l’accomplissement des tâches révolutionnaires. Cette union semblait cependant à portée immédiate. On lit dans le « Manifeste du Premier Congrès de la Troisième Internationale », en 1919 :

« Les contradictions du système capitaliste mondial, nichées en son sein même, se libèrent avec la terrible violence d’une énorme explosion : la grande guerre impérialiste mondiale […].La nouvelle époque est née ! C’est l’époque de la désagrégation du capitalisme, de sa dissolution interne, l’époque de la révolution communiste du prolétariat. Le système impérialiste se brise. Fermentation dans les colonies, fermentations dans les petites nations jusqu’alors opprimées, insurrection du prolétariat, révolutions prolétariennes victorieuses dans différents pays, désagrégation des armées impérialistes, totale incapacité des classes dirigeantes à guider le destin des peuples : c’est le cadre de la situation actuelle dans le monde entier.. Sur l’humanité, dont la civilisation a été aujourd’hui abattue, repose la menace d’une destruction totale. Une seule force peut la sauver, et cette force c’est le prolétariat. Le vieil « ordre » capitaliste n’existe plus, ne peut plus exister. Le résultat final du processus productif capitaliste est le chaos, et ce chaos ne peut être dépassé que par la plus grande classe productrice : le prolétariat »[22].

Le Comintern vécut ses deux premières années avec la conviction totale que le capitalisme mondial était désormais irrémédiablement désagrégé et destiné à laisser bien vite la place, au moins dans l’aire européenne, à la domination de la classe ouvrière. À l’épreuve des faits les partis communistes nés des scissions des vieilles organisations social-démocrates se montrèrent peu influents et trop faibles numériquement et théoriquement pour aspirer au pouvoir : les vagues prolétariennes venant de l’exemple russe, des souffrances de la guerre et de la crise capitaliste de la période immédiatement successive, bien qu’impressionnantes et répétées, surtout dans l’aire allemande, furent repoussées. Ceci permit aux pouvoirs bourgeois, un moment vacillants, de se réorganiser, grâce aussi au concours des partis socialistes, dont les représentants freinèrent et désorganisèrent les masses, quand ils ne participèrent pas directement, au gouvernement, à leur répression, comme en Allemagne, ou le gouvernement social-démocrate écrasa le spartakisme et assassina ses chefs.

À partir de 1921, le pouvoir communiste russe et l’Internationale furent contraints de changer de perspective. Le premier se retrouva à faire les comptes avec un pays réduit à la famine et, sous la pression d’une vague de grèves dans les villes et de mouvements dans les campagnes culminant avec la rébellion de Kronstadt, à passer du « communisme de guerre » avec lequel il avait géré l’émergence de la guerre civile, à un projet plus stable de reprise économique. La « Nouvelle Economie Politique », impossible sans un compromis stable avec la majorité paysanne de la population, surgissait en somme aussi de la conscience de l’impossibilité d’une exportation rapide de la révolution en Occident. Le capitalisme, reconnurent les conférences bolchéviques et de l’Internationale, se « stabilisait », c’est à dire promettait de durer encore. « Nous devons savoir résister jusqu’à la prochaine vague révolutionnaire », devrait-on attendre encore « vingt » ou « cinquante » ans, disaient Lénine et Trotski, et employer ce temps, en Union Soviétique, à « construire les bases du socialisme », c’est-à-dire l’industrie capitaliste, et en Occident à « conquérir les masses ».

L’hypothèse que le capitalisme puisse durer encore aussi longtemps était d’autre part purement théorique. Dans les conditions de marasme économique généralisé des premières années vingt, aucun communiste et aucune personne sensée n’aurait pu imaginer que le capitalisme puisse arriver au XXIe siècle. En 1923 encore, l’occupation de la Ruhr et les phénomènes inouïs comme la « grande inflation » (le mark de 1923 valait un million de million de fois moins que dix années avant)[23] semblaient de sûrs indices de l’incapacité du système à mettre un frein à ses propres contradictions, préparant d’autres guerres et d’autres révolutions.

Le système financier international, en particulier, ne put jamais trouver, entre les deux guerres, un équilibre satisfaisant. Son « ubi consistam » avant guerre, le gold standard, s’était démontré inadéquat. La tentative opérée en 1926 pour mettre un peu d’ordre dans le système de change fluctuant à travers le gold exchange standard[24] fut bien vite emportée. Accablée par les prêts contractés avec les USA, Londres tenta désespérément de tenir la prédominance de sa monnaie qui garantissait aux financiers de la City une rente de situation, avec le résultat d’aggraver sa balance commerciale. L’Allemagne de Weimar aussi, relevée grâce aux dollars du plan Dawes, se trouvait à son tour financièrement aux mains de l’oncle Sam[25]. Dans tous les pays capitalistes l’insistance sur le maintien du régime basé sur l’or, une défense à outrance de sa propre monnaie curieusement similaire au monétarisme actuellement inspiré par la Bundesbank à la Banque Centrale Européenne, une dépression des prix agricoles provenant notamment des notables progrès techniques de l’agriculture, contribuèrent à maintenir élevé le niveau de chômage et à poser des obstacles aux investissements.

De toute manière, les buts que les bolchéviques s’étaient fixés se révélèrent inaccessibles. Avant tout la classe ouvrière et les avant-gardes révolutionnaires d’Occident ne se montrèrent pas à la hauteur de la révolution : le poids des traditions démocratiques d’une part, l’influence encore prédominante de la social-démocratie au sein des masses de l’autre, la moindre acuité de la crise par rapport à la Russie pré-révolutionnaire de l’autre encore, posèrent des obstacles irrémédiables aux partis communistes trop peu experts et trop récents. Ruineuse fut surtout la tactique, également voulue par les bolchéviques, qui manœuvraient pour gagner du temps et conquérir « la majorité » de la classe, du front unique politique avec ces mêmes partis socialistes dont on s’était séparé et qui portaient la responsabilité non seulement de nombreuses défaites prolétariennes mais aussi de la répression directe du mouvement ouvrier révolutionnaire et de ses avant-gardes communistes, comme en Allemagne, ou le gouvernement social-démocrate se couvrit du sang de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht.

En second lieu, en Union Soviétique, les forces du marché et du capitalisme, que les bolchéviques entendaient tenir à l’œil sous le fouet d’une dictature de fer, se montrèrent en réalité incontrôlables, engendrant dans le pays un heurt de classes entre la minorité prolétarienne d’un côté, le capitalisme d’état et la majorité petite-bourgeoise de l’autre. Ceci se traduit par une longue et confuse lutte intestine au sein du parti russe résultant, à cheval entre 1926 et 1927, à la victoire de la faction qui représentait les exigences des forces bourgeoises, lesquelles transformèrent le travail pour l’édification des « bases » du socialisme en « construction du socialisme dans un seul pays ». La victoire du stalinisme signifia, en Russie, la liquidation politique et physique de la vieille garde bolchévique et de toute opposition prolétarienne, et au niveau international, la subordination du Comintern aux exigences politiques et diplomatiques de l’État russe. Ceci fut particulièrement évident pendant la longue grève des mineurs anglais de 1926, quand les communistes anglais furent poussés par la direction de l’Internationale à redonner confiance dans la gauche des Trade Unions qui au contraire contribua à enterrer la grève, et en 1927 en Chine, où la ligne de Boukharine-Staline d’entrisme dans le Kouo-min-tang permit à celui-ci de se lancer dans le massacre du prolétariat de Shanghai et dans la persécution des communistes chinois.

En troisième lieu, en particulier aux États-Unis, qui étaient sortis du conflit comme première puissance mondiale, l’économie capitaliste entrait en réalité dans une période de grande expansion, les « années folles ». À la veille de la crise de 1929 la production américaine dépassait de 65 % son niveau de 1913, en 1925 la demande de machines avait cru de 90 %, celle d’équipements métallurgiques de 50 %[26]. Le « consumérisme », favorisé également par l’introduction des ventes à crédit et une publicité désormais martelante[27], avait fait son apparition, justement aux États Unis ou en 1929 il y avait déjà autant de voitures par habitant que dans l’Italie de 1970[28]. La réorganisation du travail industriel, appelée « rationalisation » en Europe et « taylorisme » ou « fordisme » en Amérique, avait conféré à l’industrie moderne sa maturité définitive à travers l’analyse et l’élaboration scientifique du processus de production.

Au sein de l’Internationale les discussions sur le futur du capitalisme avaient été vives. Marx en son temps avait observé que l’économie capitaliste procédait par cycles. Dans chaque cycle se succédaient des phases de « stagnation, de vitalité moyenne, d’accélération (c’est-à-dire de « booms », NdR), de crise »[29], cette dernière « constituant toujours le point de départ de nouveaux larges investissements » et donc, considérant la société dans son ensemble, « une nouvelle base matérielle pour le prochain cycle de rotation ». « On peut supposer – affirmait Marx – que pour les principales branches de l’industrie ce cycle soit désormais (c’est bien le sujet de notre article, NdR) en moyenne de dix ans » et coïncide avec les phases de révolutionnarisation et de substitution de l’économie dues aux nouvelles technologies[30]. Nous avons déjà vu que, lors de la publication du tome III du « Capital », Engels avait observé une variation du rythme des cycles.

Au IIIe Congrès de l’Internationale communiste, qui avait admis l’existence d’une certaine « stabilisation capitaliste », Trotski, citant une analyse du « Times », avait observé l’existence, à côté de cycles brefs, de cycles de plus longue durée du développement capitaliste :

« Dans les périodes de rapide développement capitaliste – avons nous conclu – les crises sont brèves et de caractère superficiel, alors que les booms se prolongent et acquièrent des dimensions considérables. Dans les périodes de déclin capitaliste, les crises sont de caractère prolongé et les booms sont limités, superficiels et de caractère spéculatifs. Dans les périodes de stagnation les fluctuations se produisent à ce même niveau »[31].

« …Nous devons faire une nette distinction - affirme l’année suivante le IVe Congrès – entre deux types de courbe : la courbe de fond qui délimite le développement des forces productives capitalistes, l’augmentation de la productivité du travail, l’accumulation de richesses, etc., et la courbe cyclique que décrivent les vagues périodiques de booms et de crises, qui se répètent, en moyenne, tous les neuf ans. La corrélation entre ces deux courbes n’a pas encore été illustrée dans la théorie marxiste, ni, à ce que le sache, dans la littérature économique en général. Et pourtant il s’agit d’une question de la plus grande importance théorique et politique »[32].

Attirant l’attention sur l’enchevêtrement des ondes cycliques et des ondes longues de la production capitaliste, Trotski reprenait en réalité une suggestion de Parvus accueillie avec beaucoup d’intérêts par Kautsky. En tous cas il s’en servira pour maintenir que, au delà d’une stabilisation partielle, le capitalisme mondial se trouvait dans une phase de déclin et de crise historique.

Quelques années après, Boukharine et Varga, sans s’opposer directement à l’idée de Lénine que la révolution russe avait ouvert la phase de la victoire mondiale du prolétariat, avaient avancé l’hypothèse que la « stabilisation » capitaliste aurait pu être de longue durée, et que celle-ci soit en rapport avec la transformation que les crises capitalistes avaient désormais subies à l’époque de l’impérialisme, perdant leur caractère aigu pour se chroniciser. Cette position servait à ce moment à supporter la théorie de la possibilité de l’édification du socialisme dans la seule Russie, et elle fut pour cette raison fièrement attaquée par l’Opposition de gauche qui voyait à l’opposé dans la « stabilisation » un phénomène temporaire précédant une nouvelle crise révolutionnaire[33]. Les deux fractions étaient dans l’erreur : la crise mondiale était destinée dans un proche avenir à exploser avec une violence encore jamais vue mais sans renouveler la vague de lutte des années précédentes.

L’année fatale 1929, un rapport de la « Commission sur les conditions des changements économiques » présidée par le président Hoover, déclare avec l’emphase caractéristique de la « nouvelle frontière » (« new deal ») :

« … Sur le plan économique s’ouvre devant nous un horizon sans frontières; de nouveaux besoins ouvrent toujours la voie à d’autres, sans limites, au moment même où ils sont satisfaits […]. Disons que nous effleurons à peine les limites de nos propres possibilités de développement »[34].

Il ne faut pas alors s’étonner que la grande crise, qui était à quelques semaines de son éclatement, ait été destinée à laisser dans la mémoire historique de la bourgeoisie et de ses ennemis, les révolutionnaires, une impression jamais égalée[35]. En effet il s’agissait, et il s’agit, de la plus violente et profonde crise jamais traversée par le capitalisme : elle commença par un mémorable crash à la bourse de Wall Street et fut poursuivie par une violente fuite des capitaux réclamés par l’Europe (surtout l’Allemagne) à l’Amérique, et fut une véritable catastrophe productive. En trois ans la production baissa aux USA, pays le plus touché, de 55 %, et dans les autres pays d’un pourcentage variant de 25 à 50 %. La crise fut vraiment mondiale puisqu’elle engloba, là aussi avec des effets désastreux, les colonies. Le commerce mondial chuta de 40 % en valeur, le revenu national de toute une série de pays fut diminué de moitié. Les prix des matières premières baissèrent de 30 à 50 %, celui des produits manufacturés autour de 30 %[36]. Pendant qu’à cause de la déflation le salaire des travailleurs voyait croître son pouvoir d’achat, les masses furent touchées de front par l’extension du chômage : en 1933, moment le plus aigu de la crise, 22 % de la force de travail anglaise et belge, 24 % de la suédoise, 27 % de l’américaine, 29 % de l’autrichienne, 31 % de la norvégienne, 32 % de la danoise, et 44 % de l’allemande étaient sans travail[37].

« Le gigantesque système de crédit que la classe capitaliste avait construit après-guerre – écrit le socialiste autrichien Otto Bauer en 1936 – s’écroula. Le paiement des réparations et des dettes de guerre fut suspendu. Sous forme de pactes de non-intervention, normes monétaires et « moratoires de transferts », les États suspendirent le remboursement des crédits à court terme et le paiement des intérêts ainsi que les versements d’amortissements des dettes extérieures à long terme […]. La réserve d’or de la Banque d’Angleterre fut assaillis, celle-ci suspendit le remboursement en or des billets et en même temps l’émission de monnaie d’or. La voie était désormais tracée : l’un après l’autre les États suspendirent les émissions en or et laissèrent chuter le cours de la monnaie nationale. Alors que peu d’années auparavant la monnaie avait été stabilisée par de graves sacrifices, ce point était le départ d’une nouvelle dévaluation »[38].

On n’avait jamais rien vu de ce genre : la « grande dépression » du dernier quart de siècle précédent, en comparaison, palissait. De la même manière, cependant, la reprise se démontra tardive et incertaine[39]. Il faudra attendre 1937 pour que le niveau de 1929 fût atteint, après quoi la production baissa à nouveau pesamment l’année suivante. Il en fut de même dans presque tous les pays. Toutes les données économiques de la fin de la décade enregistraient déjà la préparation du second conflit mondial, avec l’influence grandissante des commandes d’État. Comme l’observait l’« Economist » juste avant guerre à propos de l’État, « le gendarme s’est transformé en Père Noël »[40].

6 – Stalinisme et « anti-fascisme »

[prev.] [content] [next]

Il n’est pas indifférent que la crise de 29, loin de déterminer une reprise des luttes ouvrières, en ait constitué l’enterrement : rendue exsangue par les défaites précédentes, la classe ouvrière se trouvait située sous l’influence des partis communistes qui n’en avaient plus que le nom, soumis de fait à la politique de l’État « soviétique ». L’imposante machine propagandiste de ce dernier s’appuyant sur la démoralisation d’un mouvement en retrait, a pu pendant des décennies occulter l’authentique cours de la révolution russe et du mouvement ouvrier international : il fallait démontrer que le stalinisme représentait la continuité de « léninisme » et le développement du « socialisme réel ». Ceci nécessitait en même temps une profonde révision historiographique, poussée jusqu’à la construction d’un colossal bluff politico-judiciaire : lors des procès de Moscou dans la seconde moitié des années 30, la vieille garde bolchévique, l’élite révolutionnaire communiste, fut accusée de collusion avec le nazisme, de complots anti-communistes; pire, sous les contraintes physiques et psychologiques ils furent contraints de s’auto accuser de tels délits et exécutés.

Le stalinisme réalisa, en plus de la révision de l’histoire, la perversion du contenu du marxisme : la rageuse et économiquement désastreuse lutte contre l’influence des paysans aisés, la fameuse « dékoulakisation », fut présentée comme une étape de la collectivisation. La laborieuse et difficile implantation en Russie de la production industrielle capitaliste moderne à travers l’usage massif et parfois désastreux des commandes de l’État planificateur fut parée du nom de construction du socialisme. Les plans quinquennaux, annoncés à grands cris et régulièrement non atteints, devinrent les étapes au cours desquelles on scandait, d’une part la progression d’un « communisme » égayé par le travail salarié, l’argent, la misère tout comme le « capitalisme »; de l’autre la course à la production derrière celle de l’Occident qui, selon les dirigeants du Kremlin, devait être atteinte et dépassée, confirmant ainsi la « supériorité » du système soviétique.

Les faits se sont chargés de démontrer à ce moment là que non seulement l’Occident n’était pas rejoint, mais que le tissus productif, social et institutionnel de l’Union Soviétique ait fini par imploser sous la pression d’une compétition perdue au départ dans ce qui a été défini comme l’« écroulement du communisme » et qui a été à l’opposé la faillite d’un capitalisme arriéré érigé « à la cosaque » sous le fouet d’un délire planificateur digne héritier du despotisme oriental, dilapidant à mains ouvertes les ressources humaines et les matières premières, polluant et détruisant pour doter l’appareil productif d’usines coûteuses et anti-économiques, et pour fournir les bases d’ambitions impérialistes d’un appareil militaire démesuré par rapport aux ressources à disposition.

Les aberrations du « socialisme réel » ont comporté la défiguration complète du mouvement ouvrier international et la stérilisation de tout résidu de potentialités classistes. Au cours de la « guerre civile espagnole » le stalinisme, tandis qu’il donnait la preuve de son alignement anti-allemand dans la guerre à venir, non seulement contribuait politiquement à la défaite d’une classe ouvrière réduite au rôle de porte-étendard de la démocratie républicaine, mais contribuait à l’élimination physique de l’avant-garde combattive. Avec la politique des « fronts populaires » d’abord, avec l’apaisement envers l’Allemagne pendant la période du pacte Ribbentrop-Molotov ensuite, la politique de Staline donnait une série de coups de barre avant de se concrétiser, à partir de l’invasion par l’URSS de l’Allemagne durant le second conflit mondial (et pas avant !), dans la participation à la guerre au côté des « alliés ». La « résistance », en particulier, avec son énorme valeur symbolique, pesa comme un cauchemar sur la possibilité de reprise d’un futur mouvement ouvrier réellement autonome : ses poses révolutionnaires et partisanes ont en fait obtenu le résultat d’obscurcir complètement son caractère d’asservissement à une position belliciste impérialiste.

7 – Fascisme et New Deal

[prev.] [content] [next]

Les effets de la grande crise sur la politique économique des États bourgeois avait été la mise au grenier définitive de ce qui restait du libéralisme. Suivant les traces du fascisme italien, les principales nations capitalistes développèrent énormément le rôle de l’État dans l’économie : la politique de deficit spending qui, par un virage à 180 degrés, fut adoptée pour piloter le système hors de la dépression signifia un renforcement jamais vu du pouvoir économique et financier, une stricte symbiose entre celui-ci et le pouvoir d’état, un effort gigantesque de régulation des conflits de classe, d’un côté en érigeant une série de garanties sociales (le welfare state) comme barrière contre les mouvements radicaux, et de l’autre effectuant un stricte contrôle des organisations syndicales, se soumettant leurs directions et les partis ouvriers avec la contre-partie de leur toujours plus étroite intégration dans l’appareil politique et étatique.

L’État bourgeois assumait peu à peu la forme qui le caractérisa surtout après le second conflit mondial et qui restera sienne jusqu’à environ la moitié des années 70. Une forme originale et nouvelle qui intégrait les différentes poussées, dont celles qui dans la période antérieure l’avaient agité de l’intérieur, qui devenaient compatibles avec sa survie après les menaces portées par la succession des luttes ouvrières des années 20 et par la crise : la concentration du pouvoir politique, la répression du mouvement ouvrier, l’utilisation sans préjugés et systématique des moyens de communication de masse, une politique du « consensus » dans laquelle même une pensée hyper-démocratique comme celle de l’« école de Francfort » (Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc.) a réussis à entrevoir la stricte analogie avec le totalitarisme fasciste et nazi.

La compréhension de la nature « fasciste », « étatique » de l’évolution capitaliste depuis la première guerre mondiale et la crise de 1929, la compréhension de la « modernité » du fascisme que l’historiographie la plus récente (par exemple De Felice en Italie, Hillgruber et Zitelmann en Allemagne) a été contrainte de redécouvrir après des décennies de facéties staliniennes et gramscistes[41] sur son caractère « rétrograde » est un des nœuds cruciaux de la compréhension du vingtième siècle. Sans cette compréhension, sans celle, indissolublement liée, de la nature du stalinisme, sans celle, à son tour indissoluble des deux autres, de l’« antifascisme », l’histoire du siècle qui se clôt, à partir du premier après-guerre, devient inévitablement caricaturale : une fois close l’interprétation à la PCUS d’un « camp socialiste » en expansion qui s’allie momentanément avec l’ennemi capitaliste pour combattre la version plus horrible de celui-ci, c’est à dire le nazi-fascisme, avant de reprendre sa « compétition » avec le front occidental, reste celle du monde de la « liberté » et de la « démocratie » qui, dirigée par uncle Sam, vainc l’hydre totalitaire nazi-fasci-communiste pour assurer au monde la paix civile.

« Ce qui est perdu – écrira Pollock en 1933 réfléchissant sur la crise de 29 – ce n’est pas le capitalisme mais sa phase libérale »[42]. Les institutions démocratiques qui avaient caractérisé les révolutions bourgeoises et la période progressive d’implantation des régimes bourgeois perdaient en conséquence, si elles l’avaient jamais eu, le caractère de centre du pouvoir – possédés désormais par les trusts, entreprises d’état monopolistes et lobbies constitués par ceux-ci – se transformant en institutions conservatrices d’acquisition du consensus social, centres de corruption des classes opprimées, s’illusionnant pouvoir aspirer à la cogestion de la société à travers le suffrage universel. Au fur et à mesure que le droit de vote se diffusait dans les pays capitalistes mûrs, abandonnant le caractère censitaire, s’étendant aux femmes, il perdait peu à peu toute incidence décisive sur la vie politique et sociale, alors que toute différence substantielle entre « droite » et « gauche » de l’arc parlementaire se perdait dans la marmelade de programmes interclassistes analogues élaborés dans l’unique but de soutirer des votes à travers des promesses jamais tenues.

Combien de fois dans l’histoire du XXe siècle la classe ouvrière a t'elle sacrifié ses propres intérêts, s’est-elle dépouillée de son opposition intransigeante à l’État bourgeois, a t'elle « suspendu » la lutte anticapitaliste pour « défendre » ou « rétablir » les libertés « démocratiques », c’est à dire les « libertés » acquises les armes en main par la bourgeoisie pour imposer historiquement son propre régime ? Combien de fois (Italie, Allemagne, Espagne dans le Ier après-guerre, Chili, Argentine, etc. dans le second) la « démocratie » a t'elle, avec ses litanies pacifistes et légalistes, désarmé la classe ouvrière face à la réaction fasciste ?

Cependant, lors des débats de la IIIe Internationale sur le fascisme, au début des années 20, on n’avait pas manqué d’interprétations du phénomène qui auraient permis au mouvement ouvrier international d’éviter la descente aux enfers de l’« anti-fascisme » :

« …La bourgeoisie - écrivait la gauche du PCd’I en 1921 dans un article intitulé « Le fascisme » – tendra a pousser au maximum l’intensification des deux méthodes défensives, qui ne sont pas incompatibles mais parallèles. Celle-ci fera ostensiblement la plus audacieuse politique démocratique et social-démocrate pendant qu’elle lâchera les escouades des organisations militaires blanches pour semer la terreur dans les rangs du prolétariat »[43].

« La genèse du fascisme – affirma t'elle au IVe Congrès de l’Internationale communiste en 1922 anticipant de cinquante ans les analyses que nous avons effleuré ci-dessus – doit […] être attribué à trois facteurs principaux : l’État, la grande bourgeoisie et les classes moyennes »[44]

« Le fascisme […] est le parti unitaire, à organisation centralisée et fortement disciplinée, de la bourgeoisie et des classes qui gravitent dans son orbite. C’est l’état bourgeois-démocratique, complétée par une organisation des citoyens […] les méthodes de la violence réactionnaire sont sans ambiguïté combiné à la démagogie démocratique. La confluence avec le réformisme est claire »[45].

Il n’était pas nécessaire d’attendre ce dernier quart de siècle pour découvrir, comme il advient de plus à partir de milieux de droite, que, au même titre que le New Deal qui le suit, le fascisme a réalisé quelques-unes des exigences du socialisme réformiste (sécurité sociale, retraites, travaux publics, etc.) pour s’assurer le « consensus ». Il n’est pas inutile de relever qu’en Allemagne le fascisme s’appellera national-socialisme.

Le fascisme « est un mouvement plus moderne, plus raffiné, qui cherche en même temps à gagner de l’influence dans les masse prolétariennes. Et à cette fin il s’empare sans hésiter des principes de l’organisation syndicale »[46].

« … Le fascisme doit il être considéré comme une victoire de la droite bourgeoise contre la gauche bourgeoise ? Non, le fascisme est quelque chose de plus : il est la synthèse des deux moyens de défense de la classe bourgeoise »[47].

La consigne était claire : aucune alliance avec les désormais anachroniques partis démocratiques contre le « fascisme », aucune nostalgie de la démocratie libérale, mais lutte intransigeante et simultanée contre les deux formes de la politique bourgeoise.

« Il s’agit de résister aux illusions démocratiques sur lesquelles le fascisme joue lui-même (arrivé au pouvoir par la voie parlementaire, NdR), de compter parmi les ennemis les différentes oppositions (démocratiques, NdR) à Sa Majesté, de lutter contre la criminelle illusion pacifiste des (socialistes, NdR) unitaires et maximalistes […]. La démocratie a fait son temps. Les colombes libérales, et de cœur avec eux les aigles qui aujourd’hui montrent ostensiblement un antiparlementarisme bourgeois et réactionnaire (à peu de distance, après l’assassinat de Matteotti, les partis se seront en fait « retiré sur l’Aventin », NdR), crieront bien autrement lorsqu’ils verront comment traite la démocratie une révolution qui ne sera pas d’opérette »[48].

Bien peu furent cependant les communistes qui, forts de cette interprétation, restèrent insensibles aux sirènes « antifascistes » de la guerre civile espagnole et de la « résistance ».

« Notre position face au phénomène du partisianisme – lit-on dans le n° 4 de juin 1944 de « Prometeo », organe de la gauche communiste italienne survivante de la bourrasque stalinienne – est due à de précises raisons de classe. Nées du délabrement de l’armée, les bandes armées sont, objectivement et dans les intentions de leurs animateurs, des instruments du mécanisme de guerre anglais, et les partis démocratiques l’exploitent avec la double intention de reconstruire sur le territoire occupé un potentiel de guerre et de dévier de la lutte de classe une menaçante masse prolétarienne, la jetant dans la fournaise du conflit ».

Le résultat de cet asservissement fut durant le second conflit impérialiste mondial la victoire de l’impérialisme le plus fort et le plus rapace, l’anglo-saxon, sur le plan militaire. La victoire de l’étatisme bourgeois dans ses versions politiquement les plus dangereuses, celles dites « socialistes » et « démocratiques », qui pouvaient ajouter à l’exercice de la force et de la violence de classe, plus que le fascisme et le nazisme, la carte du consensus démocratique et social. Le mouvement ouvrier ne s’est pas encore émancipé de cette double manœuvre. C’est une des clefs de la compréhension de sa progressive atténuation au cours du second après-guerre.

Il suffit d’éteindre le son de la propagande historiographique et d’observer sur l’écran de l’histoire les coalitions de la seconde guerre mondiale pour comprendre la réalité. Guerre des démocraties et du socialisme alliés contre le nazi-fascisme ? Comment alors avant ce que l’histoire considère – ce qui n’est pas la réalité, et en tous cas pas la seule – comme le début du conflit, l’Union Soviétique et l’Allemagne se partagent l’influence au Nord, et qu’à l’Est de l’Europe les coalitions soient encore en grande partie celles de la « grande guerre » ? Pourquoi encore une fois – et encore plus cette fois ci – l’Allemagne se trouve t'elle substantiellement seule face à une coalition dirigée par Londres et Washington ? Pourquoi juste après avoir serré la main de Hitler Staline serre t'il celles de Roosevelt et Churchill ? Pourquoi les manuels font-ils partir la seconde guerre mondiale de l’invasion allemande de la Pologne et non de celle, concomitante, des russes ? Pourquoi la France et la Grande-Bretagne, après la partition de la Pologne, déclarent-ils la guerre aux Allemands et non aux Soviétiques ? Pourquoi à la fin du conflit tous les États européens créés après la première guerre mondiale furent-ils reconnus à l’exception des États baltes (annexés par la Russie) et l’Allemagne, divisée en deux ? La réponse serait embarrassante et est ignorée même de ceux qui, de « gauche », arrivent cependant à dénoncer Dresde rasée jusqu’au sol par les bombardiers alliés ou le « grand soleil d’Hiroshima » comme expressions de l’impérialisme américain mais se gardent bien de prendre position par exemple contre le massacre de Katyn ou 11 000 polonais furent massacrés par l’« armée rouge » parce qu’ils avaient combattus « le mouvement ouvrier international »[49].

La seconde guerre mondiale ne fut pas seulement, et plus que la première, une « guerre totale ». Elle englobe c’est vrai le monde entier : les opérations militaires se déroulèrent sur quatre continents (Europe, Afrique, Asie, Océanie) concernant tous les états. Le nombre de morts est encore le sujet de controverses entre historiens, mais on peut estimer qu’il y a entre trois et cinq fois plus de morts que pendant la guerre de 14–18[50]. La nouveauté de la seconde guerre mondiale n’est donc pas tellement dans le nombre élevé de morts mais dans la proportion de civils parmi eux (plus de la moitié du total)[51] : la terreur systématique lors des confrontations mis en œuvre déportations, lager, bombardements en tapis, armes d’extermination de masse qui deviennent partie intégrante et même prépondérante de la stratégie guerrière. Si les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki causèrent (sans compter les suites) 240 000 morts, pour sa part le bombardement de Dresde, dans l’Allemagne déjà battue, rasa complètement la cité jusqu’au sol et en provoqua 70 000 [En réalité, les raids aériens sur Dresde ont fait entre 21 000 et 25 000 morts. Le chiffre reproduit ici est une relique de la propagande nazie – sinistra.net]. Dans la seule Europe entre 39 et 45, sans compter les juifs et les travailleurs non-allemands en Allemagne, on calcule que le nombre des déportés s’est élevé à près de 40 000 000, auxquels s’ajoutèrent, par la suite, 13 000 000 d’allemands[52]. La guerre du Kosovo n’a sans doute rien inventé ! Et avec tout ceci, la génération du baby boom a été éduquée aux idées hollywoodiennes d’une guerre des bons contre les méchants qui, comme dans le dernier film de Benigni, parlent une langue dure et gutturale.

Du point de vue des rapports inter-impérialistes, le résultat le plus notable du conflit fut en réalité la victoire de ceux qui furent définis comme les deux super-puissances, USA et URSS. Mais alors que la première était vraiment une puissance globale mondiale, soutenue par une économie et une finance leaders du monde, la seconde avait tout au plus une dimension continentale et payait une arriération économique qui ne deviendra claire aux yeux du petit peuple de la gauche que beaucoup plus tard. En tout cas les grands perdant du conflit furent le Japon en Asie et, sur le vieux continent, non seulement une Allemagne réduite et divisée en deux mais l’Europe entière, désormais substantiellement occupée militairement de chaque côté du « rideau de fer » qui finit par diviser les positions orientales et occidentales. Pour cette raison, une lecture de l’après 45 selon les catégories de la « guerre froide », laquelle présuppose deux positions idéologiquement et socialement antithétiques, apparaît insatisfaisant. Si la rivalité russo-américaine pour la prédominance en Europe fut pendant de nombreuses années une donnée indéniable de la géopolitique (tempérée toutefois par l’intérêt réciproque au maintien de la prédominance dans leur sphères d’influence respective), bien moins convaincantes furent les adhésions des états européens à l’OTAN, d’un côté, et de l’autre au Pacte de Varsovie. Pour tous les deux cette adhésion comporta l’alignement sur les décisions des « grands » à Yalta et une notable restriction de la souveraineté nationale[53].

Le 22 juillet 1944, trois jours avant l’offensive finale du général Patton contre les troupes allemandes, les accords de Bretton-Woods signaient, comme le note Keynes, négociateur pour l’Angleterre, la fin officielle de la domination financière anglaise et le début de l’ère du dollar. Avant que les conférences de Yalta et Potsdam, l’année suivante, sanctionnent la répartition géopolitique du monde, la « paix financière » entre les grands du passé, le capital financier anglais désormais vaincu et celui de l’Amérique, triomphateur du siècle, signaient une nouvelle ère : la palme de monnaie internationale d’échange revenait désormais au dollar. Celui-ci était le centre du système de change que, depuis la fin de la guerre, les États Unis cherchèrent à ériger autour de leur monnaie, laquelle – après une tentative ultérieure ratée de la Sterling et une série de lourdes dévaluations (jusqu’à 30 %) des monnaies européennes – resta jusqu’en 1958 la seule convertible en or[54].

De toute manière, le « bloc » occidental put jouir des fruits de l’important financement provenant des États Unis mieux connu sous le nom de « plan Marshall », qui contribua à relever les économies européennes prostrées au bénéfice du capital accumulé par l’Amérique – la seule à ne pas avoir subis de destructions – au cours de la guerre.

Pour les États-Unis, qui à la fin de la guerre représentaient désormais la moitié de la production industrielle mondiale, l’« European recovery programm » (E.R.P) représentait d’un côté le couronnement de sa domination mondiale, de l’autre une nécessité. Nécessité parce que la fin de la guerre avait amorcé un brusque freinage de récession de l’économie américaine, qui avait été le plus grand moteur du conflit. En outre le bilan des paiements des pays européens avec l’Amérique était tellement déficitaire (8 milliards de dollars dont 3,75 dus par la seule Angleterre) qu’on ne pouvait plus penser, dans ces conditions, à une reprise normale des relations économiques mondiales, à laquelle s’opposait entre autre les lourds tarifs douaniers hérités des féroces luttes commerciales qui avaient suivies de près la grande crise de 29 et précédés la guerre. Le plan d’aides à fonds perdus annoncé le 5 juin 1947 par le secrétaire d’État américain George Marshall comportait, jusqu’en 1951, une somme de 13,5 milliards de dollars, après les 11 d’intervention d’urgence émis jusqu’en 1948[55]. Grâce à ceci et aux réductions des tarifs douaniers amorcés par le « General Agreement on Tariffs and Trade » (G.A.T.T.) le système circulatoire du capital mondial put repartir.

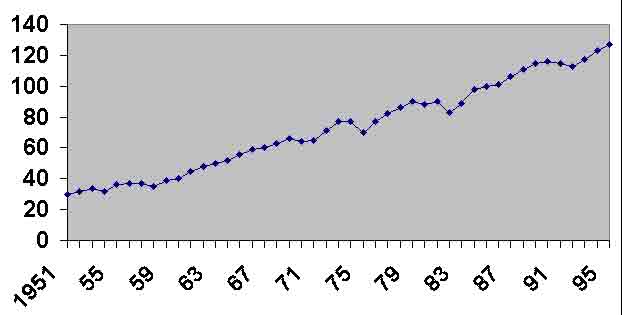

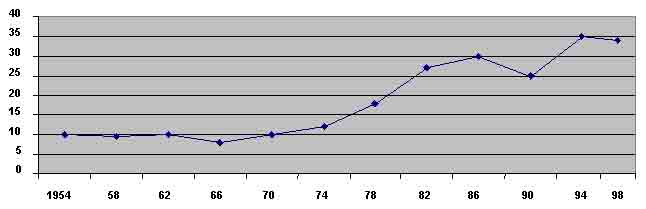

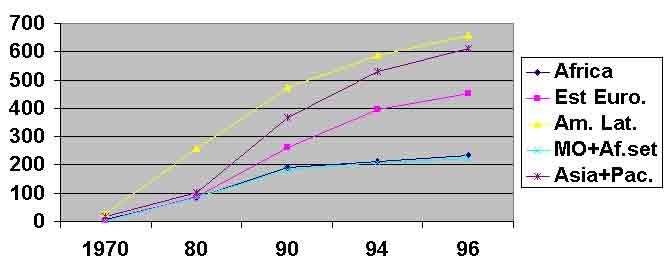

Les trois décennies successives, appelées les « trente glorieuses » par Jean Fourastié[56], constituèrent un développement énorme du capital mondial. Entre 1950 et 1973, dans les douze pays de l’« Organisation pour la Coopération et le Développement Economique » (O.C.D.E.), le taux de croissance (voir Tableau 1) fut en moyenne de 4,9 % par an contre 2,9 % par an entre 1900 et 1913 et 2 % par an dans la période 1913–1945, portant le taux de chômage à 3,5 % du total[57]. Le volume du commerce mondial atteint en 1973 500 % de celui précédent celui du « vendredi noir » qui avait brusquement interrompu les « années folles ». La production des biens manufacturiers en 1970 était dix fois plus élevée que celle de 1950 ![58].

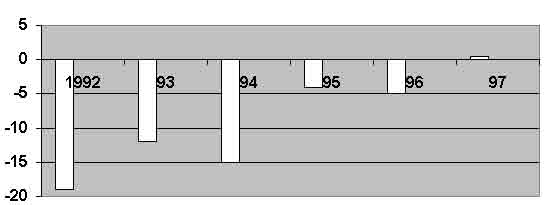

Tableau I – Production industrielle des USA – 1985=100

(Source : Supplément à « Il programma communista » 2/97)

[retour au texte]

Certes, si on l’analyse en détails, la période ne se démontre pas indemne de ralentissement ou même de récession, mais de faible ampleur et durée. Dans l’ensemble, sans l’ombre d’un doute, la capacité de reprise du capitalisme après la série de grandes dépressions, première guerre mondiale, crise de 29, deuxième guerre mondiale, étonna beaucoup même ses apologistes[59] désormais tous convertis à la doctrine keynésienne d’une incitation au déficit des bilans et prompts à jurer que le welfare state (qui comme nous l’avons dit arriva à pleine réalisation seulement dans le second après-guerre) était une composante essentielle du développement et de la stabilité du système.

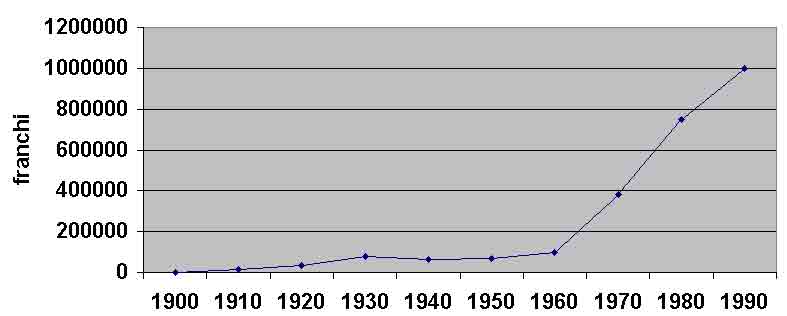

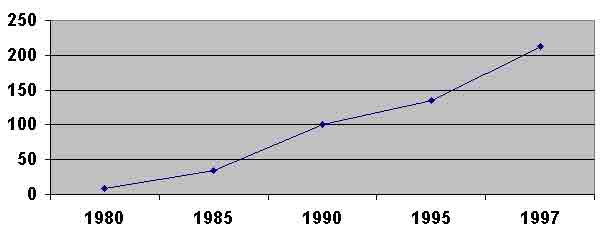

Tableau II – Capital fixe par emploi en France.

(P. Villa)

[retour au texte]

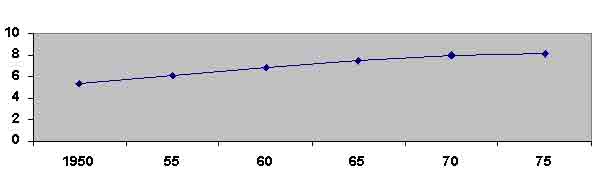

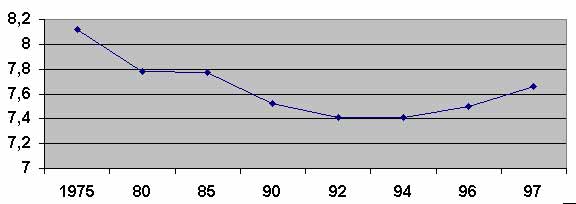

Il était clair qu’une telle vitalité du capitalisme, alimentée par une extraordinaire augmentation de la productivité et du capital constant par rapport au capital variable (Tableau II), pendant que se démentait encore une fois l’optimisme avec lequel les révolutionnaires des années 20 avaient pensé se trouver dans la phase terminale de la vie du régime bourgeois, posait des problèmes non indifférents d’interprétation. Les coryphées du capital avaient-ils donc raison de soutenir que celui-ci était le « meilleur des mondes possibles » ? D’autant plus que celui-ci assurait aussi une amélioration générale des conditions de vie de la classe ouvrière qui n’avait pas de précédents historiques[60] (Tableau III).

Tableau III – Évolution des salaires aux USA en dollars constants 1982

(Source : E. N. Luttwak, 1978)

[retour au texte]

En fait, la vision révolutionnaire restait confinée dans des milieux restreints, confiée à des groupes de survivants de la période de la IIIe Internationale, lesquels, après avoir auguré et aussi crus, encore une fois, que la fin du conflit mondial aurait pu lancer un processus révolutionnaire semblable à celui qui avait suivis la « grande guerre », s’interrogèrent sur la capacité du marxisme à interpréter les phénomènes sociaux de la nouvelle phase capitaliste. Au fur et à mesure que l’on avançait dans l’après-guerre il devenait évident que les explications simplistes de l’« écroulement » du capitalisme avaient fait leur temps : il était par exemple de plus en plus difficile de soutenir, comme Rosa Luxembourg[61], que le capitalisme ne pouvait survivre qu’en s’élargissant vers l’extérieur, détruisant les économies pré capitalistes. Il est vrai que malgré la « décolonisation » de nombreuses aires du monde étaient encore bien loin de la production industrielle moderne, mais il était d’un autre côté vrai que le marché capitaliste s’était au total étendu bien plus en profondeur, à l’intérieur du nombre restreint des métropoles, créant une série de nouveaux besoins, de nouvelles consommations, de nouveaux styles de vie : les 40 millions d’automobiles de 1948 étaient au niveau mondial devenues 250 millions en 1971. En 1946 commençait l’ère de la télévision (les premiers modèles datent de 1933), en 1957 celle du plastique. Les années 40 sont aussi le début des machines à laver. En même temps les progrès en matière médicale (la pénicilline date de 1928) permettaient une augmentation considérable de la vie moyenne (17 ans entre 1930 et 1969)[62], qui s’ajoutaient aux effets du baby boom. En relation avec cette croissance de la « société de consommation », les adolescents devenaient une composante stable du marché, un target, et les jeunes en général un élément essentiel de l’« opinion publique ». Également, l’instruction se « massifiait » et de nouveaux styles de vie, dont témoigne l’énorme consommation de la nouvelle musique de masse urbaine, se répandait.

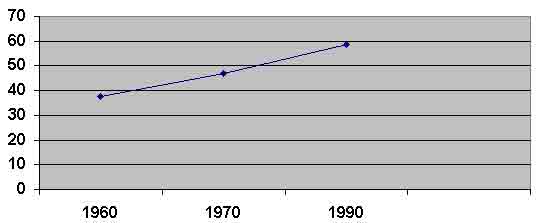

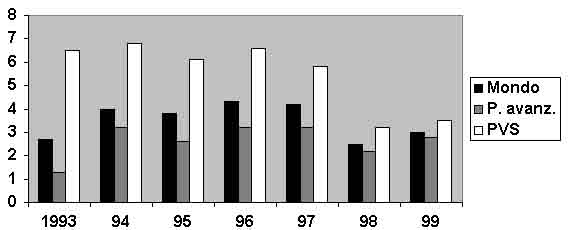

La structure de la population active s’était radicalement modifiée : désormais dans les grands pays industriels les actifs de l’agriculture étaient descendus sous la barre des 10 %[63], phénomène contrebalancé d’abord par une augmentation des actifs de l’industrie puis d’une extraordinaire augmentation du secteur des services (Tableau IV). Désormais les femmes assumaient un rôle jamais vu dans l’économie (entre 1940 et 1980 les travailleuse américaines passèrent de 14 % à plus de 50 % de la population féminine, à la fin du millénaire elles sont proches de 71 %)[64].

Tableau IV – Employés des services en % de la population active en Japon 1969–1990.

(Source : OCDE 1994)

[retour au texte]

Au total, le second après-guerre vit la puissante affirmation de cette phase de la production capitaliste qui est appelée « taylorisme » ou « fordisme ». Au sens strict, il s’agit de l’analyse minutieuse et scientifique du processus de production industrielle, rendu possible par la mécanisation, concrétisé par les grandes usines et les « chaînes de montage ». Plus largement ce système comportait toute une organisation de la vie sociale qui fut fonctionnel pour ce mode de production. Les grands avantages de l’usine fordiste, pour être maintenus, réclamaient une grande concentration résidentielle de bras disponibles, servis par des transports, des crèches, des cantines pour résoudre quelques-unes des tâches sociales et familiales des ouvriers et synchroniser le temps social à celui de l’utilisation de l’usine. La rigidité des gigantesques usines quant à l’utilisation de la force de travail, qui devait constamment être maintenue à un niveau minimum, nécessitait la création d’une machine d’assistance sociale couvrant la maladie, les accidents et éventuellement le manque temporaire de travail (on pense aux subsides aux chômeurs, et, en Italie, à l’institution de la « Cassa integrazione guadagni » [« Caisse d’intégration des gains », équivalent des ASSEDIC en France]).

De telles transformations, pendant qu’elles confirmaient – comme le marxisme l’avait prédit – l’extension de la condition de travailleur salarié à des couches toujours plus amples de la population, liquidait historiquement les interprétations vulgaires du marxisme, souvent soutenu par ses adversaires, pour leurs propres raisons, c’est à dire pour pouvoir le démentir. Avant tout celle selon laquelle au cours de son évolution le capitalisme aurait accru de manière absolue la misère de la classe travailleuse. En réalité Marx, en formulant sa « loi de la misère croissante » avait entendu démontrer que, bien qu’augmentant en terme absolu historiquement, la consommation, la quote-part des richesses revenant au prolétariat décroissait en comparaison de la richesse générale produite. Misère relative donc, et non absolue, à ne pas comparer avec la marche du profit, lequel tend à son tour à diminuer en pourcentage du capital total, et donc aux valeurs totales produites.

« Là où la production fleurit – écrivaient les communistes révolutionnaires de la gauche en 1951 –, pour les ouvriers travaillants, toute la gamme des mesures réformistes d’assistance et de prévoyance pour le salarié créent un nouveau type de réserves économiques qui représente une petite garantie de patrimoine à perdre, en un certain sens analogue à celle de l’artisan et du petit paysan; le salarié a donc quelque chose à risquer, et ceci (phénomène d’ailleurs déjà vu par Marx, Engels et Lénine pour l’aristocratie ouvrière) le rend hésitant et aussi opportuniste au moment des luttes syndicales et pire de la grève et de la révolte »[65].

La croissance exponentielle du secteur des services, d’autre part, même si ceci ne devient clair pour tous qu’après la récession de 73–75, quand le pourcentage d’employés dans l’industrie sur les employés totaux commença inexorablement à chuter, mettait en question une autre idée vulgaire, l’identification des « cols bleus » avec le prolétariat et la classe ouvrière, à la base de tant d’ouvriérismes. Il devenait inévitable de reconnaître que ce ne sont plus désormais uniquement dans les chemins de fer et dans les postes mais dans les hôpitaux, les écoles, les supermarchés, les crèches que croissaient des catégories de travailleurs qui, même si ils n’étaient pas directement productifs, concourraient cependant à la valorisation du capital et étaient rémunérés sur la base de la même loi du salaire qui présidait au calcul de la force de travail productive. Ceux-ci appartenaient donc par tous leurs effets à la classe ouvrière, ce qui fut ponctuellement démontré, au cours des années 60 et 70, par leur entrée dans le champ des luttes syndicales, parfois plus âpres que celles des entreprises industrielles, ou la plus forte tradition syndicale permettait un plus stricte contrôle des conflits de la part des syndicats traditionnels, domestiqués par le régime et même toujours plus intégrés, suivant le modèle fasciste, à l’appareil d’état, ou suivant le modèle social-démocrate, insérés dans un système de « cogestion » de l’entreprise.

Etait aussi évidemment discutée la vision d’un capitalisme destiné à mourir suite à la « chronicisation » de ses tendances à la crise[66], ou celle de l’« écroulement » absolu du capitalisme provenant de la chute du taux de profit poussée à fond par l’impossibilité d’assurer la valorisation du capital accumulé (ainsi que, par exemple, l’avait formulé Grossmann[67] à la veille du « vendredi noir »). L’unique possibilité théorique de le maintenir sur pied consistait à retenir que le capitalisme ait été en mesure de connaître une nouvelle période dorée du seul fait des deux guerres mondiales rapprochées : selon cette hypothèse les destructions de guerre auraient temporairement éloigné le fatal déclin « chronique » ou l’« écroulement subit » du capitalisme. Mais inévitablement, une fois sortis des effets de la guerre, le problème se serait à nouveau posé. La discussion était de toute façon, dans l’attente d’une nouvelle crise capitaliste, destinée à continuer.

Au cours des débats internes de l’I.C. dans les années 20, un économiste soviétique, Kondratiev, tombé ensuite en disgrâce pendant la période stalinienne, avait approfondis l’étude historique des cycles, arrivant à confirmer l’existence de cycles longs (ou « ondes ») de l’économie mondiale capitaliste[68], d’une durée de 50 à 60 ans. Plus que sur des éléments théoriques les recherches de Kondratiev se basaient sur des éléments empiriques et, mal perçues en Russie où elles se heurtaient avec l’idée d’un capitalisme entré dans un état de coma sans retour, furent par contre reprises de suite par des économistes bourgeois tel que Schumpeter[69] à la fin des années 30. Parmi les critiques de la théorie des « cycles » on peut signaler la présence de Trotski.

« Un ‹ cycle › – avait-il observé – signifie des fluctuations à l’intérieur d’un système essentiellement inchangé, alors que dans le cas que nous considérons toute nouvelle vague de changements techniques se résout par un déplacement du système économique vers un nouveau stade, qualitativement différent, d’organisation et de techniques, qui comporte un certain nombre de changement socio-économiques. Les ondes du progrès technique – que comme on l’a vu Trotski avait signalé aux IIIe et IVe Congrès du Comintern – doivent donc être interprétées non comme des cycles mais comme des phases d’un processus historique réversible de développement des forces productives chaotique et accompagné de crises »[70].

Quoi qu’il en soit, l’idée que – au delà des hauts et des bas de courte durée de la conjoncture – la production capitaliste traversait de longues périodes de croissance se terminant par de plus ou moins longues et profondes périodes de dépressions fournissait le matériel aux peu d’avant-gardes révolutionnaires restantes permettant de continuer la réflexion théorique qui avait été dans le Comintern non-stalinisé un instrument aux nombreux avantages : en attendant elle permettait – sans pour autant passer sous les fourches caudines de ceux qui pariaient sur l’éternité du capitalisme – de dépasser l’impasse ou aurait mené le fait de continuer à soutenir, contre toute évidence, que la révolution russe aurait ouvert la crise finale du capitalisme. Faute de meilleurs outils, l’existence des « cycles » fournissait en outre une base de prévisions sur la durée de la nouvelle phase d’expansion du capital qui marchait de façon déterminée, traçant les contours, à terme, d’une phase ultérieure de la « crise historique » capitaliste, en plus de la conviction que les contradictions capitalistes y auraient fatalement porté.

Reprenant et ré élaborant, parfois jusqu’à en bouleverser les résultats, le travail des économistes soviétiques Kuczynski et Varga, les communistes italiens de gauche, expulsés du PCI à la fin des années 20, donnèrent aux « cycles longs » de l’économie bourgeoise une interprétation qui semblait tenir compte (qu’elles fussent connues ou non) des objections de Trotski. Sans avancer une théorie des cycles, mais plutôt en se basant sur « une formule empirique […] au plus haut degré », on calculait la possibilité d’une inversion critique du cycle d’expansion capitaliste vers la moitié des années 70[71]. Sur la base des expériences de la fin du XIXe siècle et de la première moitié de XXe, ou l’on avait assisté à une succession de longues dépressions suivies de manière plus ou moins rapprochée de guerres mondiales dévastatrices, il était logique de déduire qu’« une troisième guerre mondiale viendrait après le passage d’une crise majeure d’entre guerre de la portée de celle de 1929–32 »[72]. L’intervalle entre la crise et la guerre aurait permis de mesurer la capacité de la classe ouvrière internationale à assumer son initiative révolutionnaire.

Il est important de souligner qu’il s’agissait d’une position à contre-courant. D’une part celle-ci se portait contre la propagande bourgeoise et sa prétention d’en avoir fini une fois pour toutes avec les contradictions du capitalisme, d’autre part ils abordaient de front l’illusion – amplifiée démesurément par la propagande du « socialisme réel » et reprises par de nombreuses minorités soit-disant révolutionnaires, qu’elles soient trotskistes, « marxistes-léninistes » ou « tiers-mondistes » – que malgré tout la crise capitaliste était en cours, position marquée par l’incessante avancée du socialisme « national » dans tel ou tel pays. Elle prenait donc acte de la persistance du capitalisme, expliquait par celle-ci la déficience manifeste de la lutte prolétarienne internationale, l’incapacité de la classe à se soustraire à l’influence de l’opportunisme stalinien. Elle avait aussi le courage d’affirmer, contre tout activisme et toute illusion de succès à brève échéance, que le communisme révolutionnaire serait encore pour longtemps condamné à une situation de substantiel isolement. Elle pronostiquait cependant en même temps l’inévitabilité de la future crise capitaliste, s’efforçant d’en encadrer le développement dans le temps.

Malgré l’extraordinaire floraison économique de ce qu’Hobsbawm a appelé « les années d’or », les contradictions sociales du capitalisme étaient affaiblies mais non éteintes. Pendant que dans les ghettos américains se développait un mouvement des minorités noires, les grands changements sociaux amorcés par ces développements explosaient vers la fin des années 60 en mouvements particuliers : les étudiants et les jeunes américains donnèrent le signal de départ à un mouvement international qui synthétisait une série de poussées sociales et culturelles : l’opposition à la guerre du Vietnam, une critique des valeurs traditionnelles de la société et de la culture occidentale (l’american way of life), la revendication de l’extension et de l’allongement du droit à l’instruction, de l’égalité entre races et sexes, une réaction contre la déqualification des titres universitaires et du travail intellectuel, une vague sympathie pour les révolutions anti-impérialistes.